今年MACKから復刊され、大きな話題となった深瀬昌久の『鴉』。深瀬昌久アーカイブスのトモ・コスガと、同時代的に深瀬昌久の活動を見てきた写真史家・金子隆一の二人が、長い間語られてこなかった本作について解き明かす。後編では深瀬が作品全体とその生涯を通じて追い求めたものについて、また展覧会における『鴉』の内容から、作品の奥行きを考察する。

*2017年9月に原宿・VACANTにて行われたトークイベント「フォトブック・シンポジウム Vol.3:金子隆一 | RAVENS / 鴉 – 鴉の秘密、アーカイブスの謎」から抜粋して掲載しています。

企画・写真=twelvebooks

協力=深瀬昌久アーカイブス、MACK

構成=小林祐美子

*前編はこちら

コスガ:ここまでの話でも紐解いてきたように、『鴉』や深瀬昌久を考えるとき、妻を失った寂寥をひとつのテーマとしてとらえがちですが、その一方で正反対の側面、すなわちこの世に生まれた生命の素晴らしさも顧みられると考えています。

深瀬は76年10月ニコンサロン開催の個展「烏」で第2回伊奈信男賞を受賞するのですが、この表彰式で伊奈さんは本作について「人間性にあふれ、天に突き刺さるような迫力のあるものだった」と評しました。これは深瀬の作品群を端的にいい表した評価だと思います。たしかに写真をきっかけにさまざまな離別を体験してきた深瀬はその生涯において満たされることがなかったからこそ、晩年に至るまで、実に生き生きとした作品を手がけることができたのではないかと思います。そこから見いだせるのは「遊戯」というもうひとつのテーマです。

深瀬の代表作をこれまで刊行された本でとらえると、11冊になります。これらを制作年代で振り分けてみると、60年代は新宿のヒッピーカルチャーの当事者たちや自身の妻が明るく戯れる姿を集めた『遊戯』と『洋子』、70~80年代にかけては自身の飼い猫サスケにまつわる本が三冊に『鴉』、そして自身の家族と父親を題材にした『家族』『父の記憶』。そして90年代にセルフポートレイトを主題にした『ブクブク』『ヒビ』などが制作される。ここから分かるのは、実に見事なほど題材が時代毎に分かれていること。60年代が「戯れ」、70~80年代が「身近な存在を映し鏡とした自己」、そして90年代が「自分自身を客体としてとらえた自己」なんですね。これらは分断されることなく、サークル状に繋がっていると私は考えていて、つまり深瀬が晩年に臨んだ自己との対峙とは、60年代において妻に見た「戯れ」だったのでないかと。それではこの「戯れ」とは一体なんなのか?

一冊目の『遊戯』は英題を「ホモ・ルーデンス」としていますが、これをなぜもっとわかりやすい「プレイ」にしなかったのかが気になって調べたところ、「ホモ・ルーデンス」とは、オランダの文化史家であるヨハン・ホイジンガが1938年に発表した著作のタイトルであることが分かりました。これは「遊戯する人」という造語です。「遊びは文化よりも古く、人間が生まれる前から持ち合わせているもの。闘争、競技、あるいは詩、音楽、ダンス、芸術。ありあまる生命力の過剰を放出するものが遊戯である。遊戯が持つ“面白さ”は、いかなる分析や論理的解釈を受けつけない」と。つまり深瀬はホイジンガが提唱した「ホモ・ルーデンス」を生涯かけて写真の内に表して見せたのではないかと、私は考えるようになっていきました。この方向性は深瀬の作品を、ひいては深瀬という作家の生涯を、単に自分自身を見つめ続けた孤独な男の物語に留めることなく、もっともっと壮大で生き生きとした題材の下に理解できると思うのです。

2017年9月10日に原宿・VACANTで行われたトークイベント「フォトブック・シンポジウム Vol.3:金子隆一 | RAVENS / 鴉 – 鴉の秘密、アーカイブスの謎」より

金子:この『遊戯』が出た頃、深瀬さんの作品が「季刊写真映像」第2号で特集されるのですが(1969年、写真評論社刊)、そのときはカラー写真が掲載されていました。その特集が、後の『洋子』に繋がっていく気がします。「写真映像」では少し赤い色が付いていて、『アサヒカメラ』で連載された「烏」ともリンクし、深瀬のカラー写真のルーツだと思います。

コスガ:70~80年代には撮影対象を動物や家族へと移しながら、徐々に自分自身へと肉薄していきます。自身の飼い猫を撮るにしても「猫の瞳に自分を映した自写像である」と表現していましたし、「カメラ毎日」での『烏』連載においても、制作のきっかけとなった76年の北海道への旅を綴った手記の中で「カメラを持った烏になって、黒い友達を追って遊んでいた」と綴っている。『家族』は、祖父の代から続いた写真館を舞台に、自身の家族に赤の他人である女性たちを混ぜながら虚構の家族写真を20年近くかけて撮ったものです。もちろんその中では深瀬自身も登場してきます。そして『父の記憶』では、父親を基軸にしながら深瀬家の歴史を写真で辿り、ついには父親が亡くなるまでを撮り切った。この後半では、父親が焼かれてお骨になった姿も収録されていますが、この頭蓋骨を深瀬はまるで対面するように正面からアップで撮っています。これは撮影行為を鏡に置き換えた自己認識とも考えられ、セルフポートレートのひとつであると思います。

そして90年代に入ると、ストレートに自分自身を写していく。『ブクブク』では還暦間近の老体を恥ずかしがる様子もなく、ただただ楽しそうに水面を浮遊しながら自分自身を写しています。この姿に私は、彼が60年代に夢中でシャッターを切った人物、つまり妻・洋子の姿が重なって見えました。それは「戯れ」とも言い換えられるでしょう。深瀬は30年の月日をかけて妻に見た「戯れ」を様々な対象を通じて見いだしながら、ついには晩年それを自身のうちに見つけたのではないでしょうか。

2017年9月10日に原宿・VACANTで行われたトークイベント「フォトブック・シンポジウム Vol.3:金子隆一 | RAVENS / 鴉 – 鴉の秘密、アーカイブスの謎」より

金子:『父の記憶』と『家族』はIPCという出版社から1991年に出ているのですが、このIPCはとにかく売れない写真集ばかりを作っていた出版社でした。

コスガ:『家族』はいわゆるタブロイド判よりも大きい本で、当時の定価で1万2千円もしました。これほど変わった本にそれだけのお金を出して買った人たちがいたことが驚きです(笑)。

金子:まさに80年代のバブルであるがゆえに出された2冊です。IPCと蒼穹舎は80年代から90年代にかけての、ある種の「写真集馬鹿」といえます(笑)。10人が見て10人が売れないと思うものを作るんですから。けれど深瀬昌久の表現は、そういうマイナーな中でやっている人間にとってはすごく魅力的で、心中してもいいくらいのエネルギーを与える、そういう写真家なんです。『父の記憶』と『家族』は、方向性はまったく違うけれども、いわゆるファミリーをテーマにしてリアルタイムで出された唯一のもので、とても貴重であるし重要な写真集だと思います。

トモ:私もその、心中してもいいと思ってしまったうちの一人だと思います(笑)。

2017年9月10日に原宿・VACANTで行われたトークイベント「フォトブック・シンポジウム Vol.3:金子隆一 | RAVENS / 鴉 – 鴉の秘密、アーカイブスの謎」より

深瀬昌久『Ravens 92』より © Masahisa Fukase Archives

コスガ:これは深瀬が92年に自身の事務所のベランダから撮影したものです。サービス版ほどのサイズのものが何百枚と遺されていたもので、そのすべてに写真の上からドローイングが施されていました。量からして、当時は日課のように繰り返していたのではないかと思います。

「自分を入れて撮ることにも飽きたので、いまは烏を撮っている。1000ミリの望遠レンズで、毎日午後4時半から5時半まで、巣に帰る烏を狙っている」とアパチャー誌の92年秋号に書いています。なにもカラスだけでなく、鳩や気球、ヘリコプターなど、窓から見えたものすべてを撮っていたことから分かるのは、とにかくなんでもいいから撮らずにはいられないという執念ですね。ぐちゃぐちゃっと自暴自棄なドローイングも見受けられますが、基本的にはどこか可愛らしいというか。

金子:そうですね。遊んでいるという感覚がとても伝わってきます。サービス版くらいのサイズもいい感じですよね。津軽の写真家小島一郎という写真家が自分の作品を手札くらいの大きさにプルーフ焼きをして、それをポケットに入れて友達に見せていたことを思い出しました。この800枚を深瀬さんがポケットに入れて、喫茶店でぐちゃぐちゃっと書いているような面白さを感じます。

深瀬昌久写真展「私景’92」展示風景。ニコンサロン銀座にて1992年2月25日〜3月2日まで開催された。

コスガ:興味深い点として、この展示では『ブクブク』以外の3シリーズをモノクロプリントの上に着色していることです。どうしてそうしたのか、気になりますよね。私はこんな記述を見つけました。『日本カメラ』1985年9月号で「作品撮りをモノクロでするのはカラープリントがなかなか自分でうまくコントロールできないから」と綴っており、さらには「天邪鬼のぼくとしての手造りの味のような質を要求した」としている。このときはポラロイドの8×10のフィルムを印画紙代わりにしたカラーの引き延ばしをひらめいたことで腑に落ちたようですが、それから数年が経って、最終的に深瀬はモノクロプリントに筆で着色したものを「自分なりのカラープリント」としたのではないかと。

金子:なるほどね。そうかもしれません。

コスガ:この展示の4カ月後に深瀬は泥酔した挙げ句、階段から転げ落ち、その後遺症によって以後二十年間、病院生活をやむなく送ることになりました。

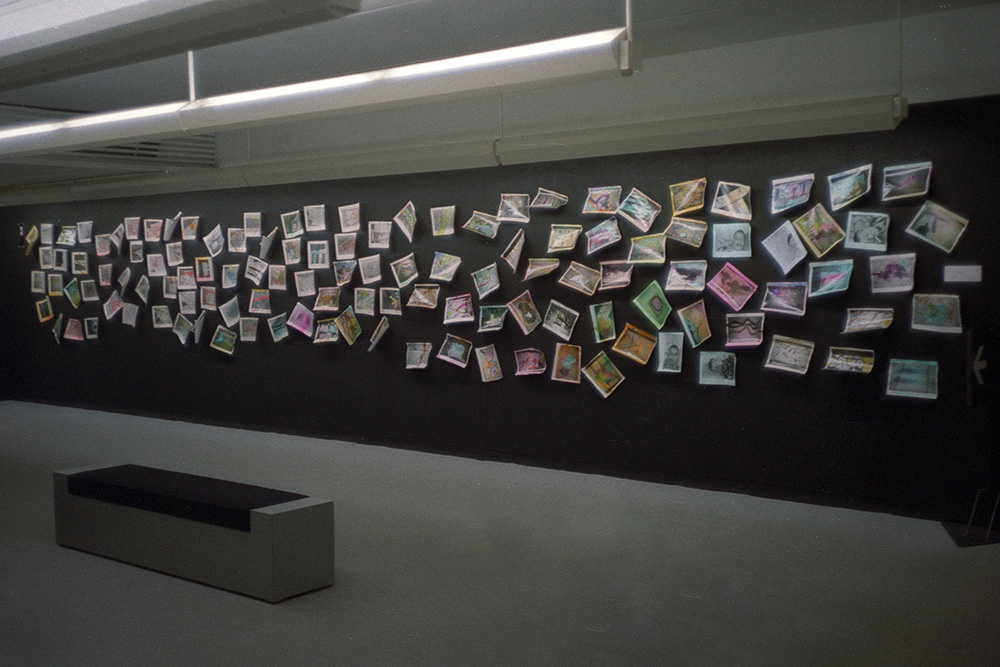

深瀬昌久写真展「烏」展示風景。ニコンサロン銀座にて1976年10月5日〜10日まで開催された。

コスガ:興味深い点として、この展示では『ブクブク』以外の3シリーズをモノクロプリントの上に着色していることです。どうしてそうしたのか、気になりますよね。私はこんな記述を見つけました。『日本カメラ』1985年9月号で「作品撮りをモノクロでするのはカラープリントがなかなか自分でうまくコントロールできないから」と綴っており、さらには「天邪鬼のぼくとしての手造りの味のような質を要求した」としている。このときはポラロイドの8×10のフィルムを印画紙代わりにしたカラーの引き延ばしをひらめいたことで腑に落ちたようですが、それから数年が経って、最終的に深瀬はモノクロプリントに筆で着色したものを「自分なりのカラープリント」としたのではないかと。

金子:なるほどね。そうかもしれません。

コスガ:この展示の4カ月後に深瀬は泥酔した挙げ句、階段から転げ落ち、その後遺症によって以後二十年間、病院生活をやむなく送ることになりました。

深瀬昌久写真展「烏、東京篇、1981」展示風景。ニコンサロン銀座にて1981年6月30日〜7月5日まで開催された。

金子:何でこれが「鴉」なんだ?という疑問が浮かぶのですが、見終わった時には「そうかこれが『鴉』なんだ!」と思わせる展示で、とても印象深かった。深瀬さんにとってはカラスも人間もゴミも一緒になってしまったんですね。それが東京だから撮れたということもあると思います。

深瀬昌久写真展「烏、東京篇、1981」展示風景

コスガ:たしかに東京は大事な要素だったと思います。本シリーズの撮影場所を振り返っても興味深い。一回目が北海道で、日本の最北ですよね。それが二回目では金沢に南下し、3回目で自身のねぐらである東京に帰ってくる。初めこそ非日常のなかでカラスを追っていたのに、自分自身がカラスだと気づいたのか、いつの間にか日常のある東京でカラスの視点を身につけてしまった。

深瀬昌久写真展「烏、東京篇、1981」展示風景

金子:そうだと思います。被写体としてのカラスが特別な意味を持ち、それを人やものに投影していく感じが、「烏、東京篇、1981」から一気になくなった。深瀬さんがカラスになって、カラスが撮った写真だから鴉だ、という感覚が深瀬さんにもあって、その転換点が「烏、東京篇、1981」だったのだろうと思います。

コスガ:今回のMACKからの復刻版に関しては、そもそもの蒼穹舎版『鴉』を手に取ることのできない人が圧倒的に多かったので、いま勢いのある出版社と手を組み、文字通り世界中の人々に『鴉』を手に取ってもらい、どんなものであったかを知ってもらうことが目標としてありました。次に目標としたいのは、本写真集に収められていない、深瀬が展示と雑誌で描いて見せたことをまとめた“もうひとつ『鴉』”を世に伝えることです。そういった意味で『鴉』計画はまだ終わっていないのです。

| タイトル | |

|---|---|

| 出版社 | |

| 価格 | 10,000円+tax |

| 発行年 | 2017年 |

| 仕様 | スリップケース入りハードカバー/263mm×263mm/136ページ |

| URL |

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。