昨年アムステルダム、パリ、東京の3都市を巡回した写真展「LUMIX MEETS BEYOND 2020 by Japanese Photographers #7」。本展に参加した富安隼久は、ドイツ写真との出会いをきっかけにドイツへとわたり、そこからアートとしての写真表現の道へと足を踏み入れる。2018年にはMACK First Book Awardを受賞し、公園の卓球台を定点観測した写真集『TTP』は国内外で高く評価された。「BEYOND 2020」では、サイをモチーフにした8枚から成る「∞」を発表。ミニマムなインスタレーションながら、さまざまな視点を喚起する「∞」を通して、展覧会と写真集というプレゼンテーションを行き来する作家の思考について聞いた。

インタヴュー・構成=若山満大

写真=白井晴幸(ポートレイト)

―富安さんは現在スイス・チューリッヒにお住まいだそうですね。日本を出て、海外で活動しようと思ったきっかけを教えてください。

東京工芸大学を卒業してすぐドイツに渡りました。日本にいた当時は、あまり作品発表に意欲的になれませんでしたね。コンペなどには引っかかっていたのですが、一体何が評価されているのかわからなかったし、逆に何がダメなのかもわからなかった。評価の基準が秘匿されていたし、自分の作品に対する批評らしきものもありませんでしたから。自分の行為に応えてくれる場所に行きたいと思ったのが、渡独の大きなモチベーションでした。

―いつ頃ドイツにわたったんですか?

大学を卒業してすぐですね。ちょうど卒業を控えた年に「ドイツ写真の現在:かわりゆく「現実」と向かいあうために」という展覧会が開催されていたんです(2005年、東京国立近代美術館)。ドイツで実践されている「写真」は、日本のそれとは全く違っていることを知って衝撃を受けました。技法やアイデアはもちろん、写真というものに対するアプローチも態度も全然違っていた。当時は日本で写真をやっていくことに息苦しさを感じていたこともあって、これから写真を学ぶならば、先進的で面白いことをやっているドイツへ行こうと思いました。

―となると、やはり場所はデュッセルドルフ?

はい、最初はデュッセルドルフ芸術アカデミーを志望していました。しかし、その時折悪くトーマス・ルフが写真学科の教授を辞任したんです。後任が誰で、いつから授業が始まるかもわからないと言われたので、しかたなく他の道を探すことにしました。そこで選んだのがライプツィヒ視覚芸術アカデミーでした。アカデミーではペーター・ピラーのもとで学びました。結果的に、ライプツィヒでもドイツらしい写真教育を受けることができたと思いますね。

―どのような影響を受けましたか?

こちらに来て思い知らされたのは、アートの現場は「戦いの場」だということです。少しおおげさに聞こえるかもしれませんが、そういう実感があります。自分の作品で、先行するアーティストや同世代のアイデア、論理を超えていく。そうやってアートが追求するものを、より高次へと押し上げていかなければならない。ドイツに来てよかったことは、戦うべき「相手」が見えたことで、アートをやるモチベーションが格段に上がったことですね。

写真に対する意識も大きく変化しました。まず、写真はあくまでマテリアルに過ぎず、それ自体では決して作品たり得ないということ。そういう意識は、日本の写真学校にいる時にはありませんでした。単に「居合わせて・撮る」というだけでは、写真は作品にならない。別のいい方をすれば、写真が「あらかじめ意味を持っている」なんてことはありえない。問題はそれをいかに使うかということで、そこに作家個人の「写真」が現れるわけです。ある人は画像を巧妙に操作する工芸的なアプローチを試みるでしょうし、またある人はコンセプトを明快に示すような見せ方を追求したりもするでしょう。要するに、ある画像に対する作家の態度が形になったとき、作品としての「写真」が現れるということですね。

―富安さんが2017年に上梓した写真集『TTP』は、First Book Award (MACK)を受賞するなど海外で高い評価を受けました。公園の卓球台を定点観測するという視点はユニークですが、一方で富安さんはその後またガラリと作風や手法を変えていますよね。スタイルに一貫性を持たせることで評価が定まったり、周囲に認知されるという面は少なからずあると思います。しかしあえてそうせず、新しい方法で制作しているのはなぜですか?

意図してそうしているというより、必然的にそうなると言ったほうが良いかもしれません。僕はひとつのシリーズにかける期間が比較的長い作家だと思います。『TTP』の場合も2012年から2016年まで、5年間かけて制作をしています。なので、写真集が出来上がった時には、このシリーズは僕の中ですでに「過去のもの」と位置付けられていました。これに対する評価を確かめる前に、次の制作をスタートさせている。だからあまり自己模倣的にならずに、次から次へと作品を展開させていられるんだと思います。

―日本・パリ・アムステルダムの3都市を巡回した展覧会「「LUMIX MEETS BEYOND 2020 by Japanese Photographers #7」」(以下「BEYOND 2020」)では、サイをモチーフにした作品《∞》を発表していましたね。

ライプツィヒの動物園でサイを見かけた時、あの写真を撮りました。撮ろうと思って行ったわけではないので、そういう意味では偶然に撮れた写真です。その後半年くらい寝かせておいたのですが、ライプツィヒのギャラリーで展示が決まった時、ふと気になってもう一度見返しました。作品として成立しそうな雰囲気は持っている、あとはどう見せるかと考えた結果、インスタレーションとして提示しようと思いました。

―サイが「∞」の軌道を描いて歩くのは、そういう習性があるからなんですか?

そうでもないみたいです。どんな動物でも、檻の中にいるとストレスで同じルートを行ったり来たりすることはあるらしいですね。このサイが「∞」を描いていたのは、おそらく偶然です。むしろ面白いのは、その「∞」という形に意味を見出さずにはいられない僕たちヒトの「習性」だと思います。見知った形を「記号」と認識して、そこに何らかの「意味」を紐づける。サイの足跡に「無限」を見いだすことは、ヒトの性みたいなものだと思います。

物事はそれこそ無限に多義的で、その見方は常に複数存在する。そういう前提は、僕の作品に通底している考え方ですね。「物は言い様」なんて言葉もありますが、あらゆる物事は多面体として存在しているわけで、見る角度次第で全然違った経験ができる。見知った物事が全く違った何かとしてプレゼンテーションされる瞬間を作り出したいと思っています。

―「∞」は組写真ではなくインスタレーションということですが、どういう設計になっているんでしょうか?

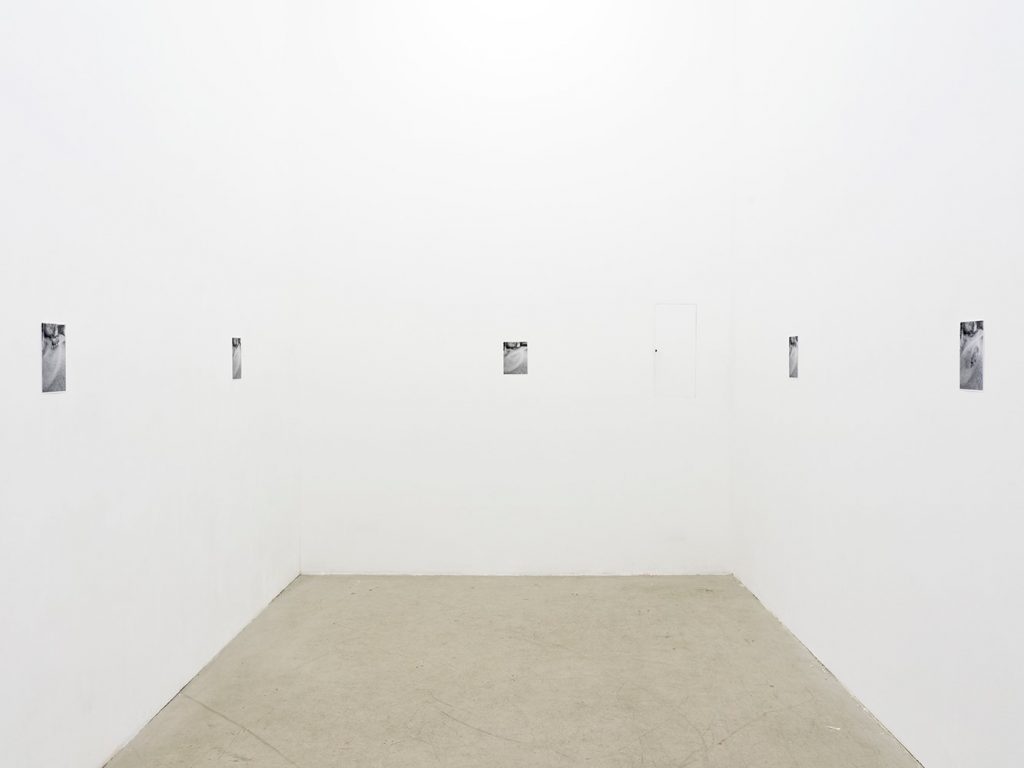

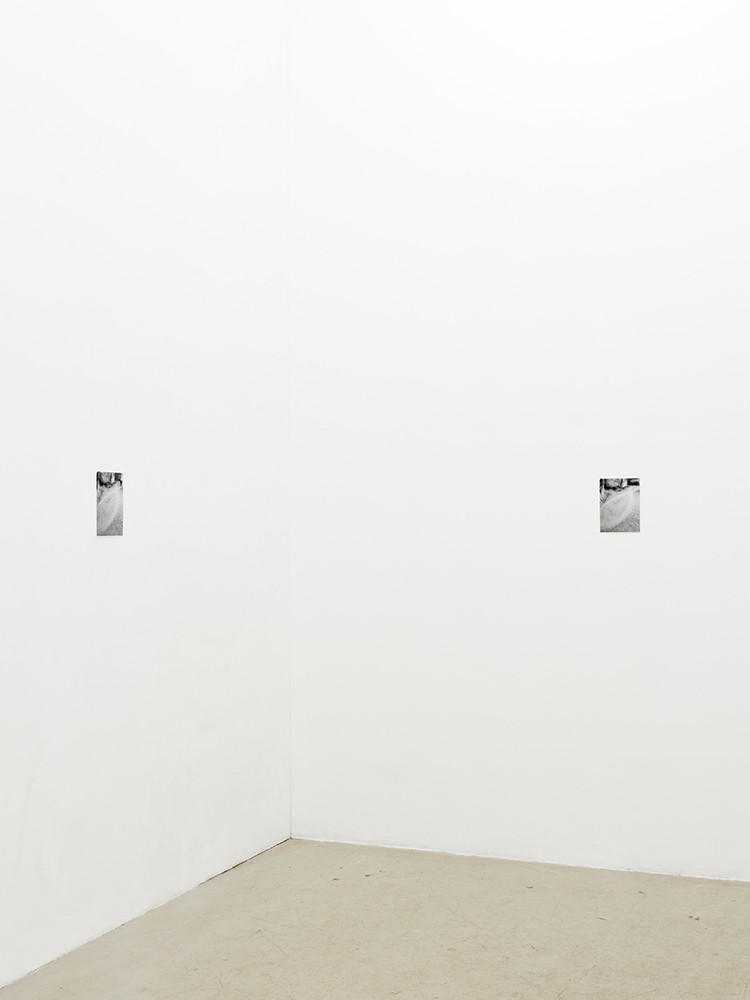

「BEYOND 2020」で発表した際は、1壁面に8枚の写真を構成するという展示方法をとりました。一方この作品を最初に発表した時は、キューブ状の会場の四方に2枚ずつ掲出するという方法をとりました。当初の意図は、サイが8の字に歩き回る動きと展示室内の鑑賞者の動線をオーバーラップさせたい、というものでした。つまりサイと同じように、鑑賞者にも8の字を描くように展示室内を歩いてほしかった。作品のサイズが小さいのは、鑑賞者を確実に歩かせるためです。小さい会場だったので、プリントサイズが大きいと会場中央に立ったまま見れてしまう。だから敢えて小さくして、必ず歩いて近づかなければ見えないようにしたというわけです。

8枚の写真を見終わって会場を出るとき、もしもサイと同じ歩みをしていたことに気づけば、写真の中と外が唐突につながって、見るという体感の内実がいつもと変わるはずです。この作品は、そういう体験をめざしたインスタレーションなんです。「BEYOND 2020」はグループショーだったので、どうしても1壁面のみにせざるを得ず、動線ではなく視線を誘導するに留まった感はありますが。

「LUMIX MEETS BEYOND 2020 by Japanese Photographers #7」アムステルダムでの展示風景。(写真:大谷臣史)

―写真には展覧会と写真集というプレゼンテーションの仕方があります、富安さんは両者の関係をどのように考えていますか?

僕は基本的に、展覧会で発表することを前提に作品を制作しています。鑑賞者と写真をいかに出会わせるかを念頭に、空間を設計していきます。そこで導き出せた「見せ方の最適解」みたいなものがあれば、それを写真集制作に応用することもあります。ただ、不思議なんですが逆は無いんですよね。つまり、写真集の構成を展覧会に応用してもあまり面白いものにはなりません。それは写真集の持つ独自性ーーグラフィックデザインの妙やマテリアルの質感、半永久的な持続性といった要素が、展覧会というフォーマットにおいては翻訳不可能だからだと思います。今後の活動の中でも、展覧会と写真集のあいだを行き来しながら、プレゼンテーションの可能性について考えていきたいですね。

富安隼久|Hayahisa Tomiyasu

1982年生まれ、神奈川県出身。2006年東京工芸大学芸術学部写真学科卒業。2013年ライプツィヒ視覚芸術アカデミーにてディプロム、2016年同校にてマイスターシューラー号取得。同校夜間写真講座非常勤講師を経て、2017年よりチューリッヒ芸術大学芸術・メディア学部助手。ドイツ、スイスをはじめ、国内外で展示を行う。2018年、MACKのFirst Book Awardを受賞し、『TTP』を出版した。

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。