昨年出版された写真集『WOrld’s End』(Blue Sheep)において、映画監督デレク・ジャーマンの庭を1992年に撮影した写真と、近年ベルリンや日本で撮影した写真を並列して構成した髙橋恭司。新旧の写真を写真集で混ぜることは、自身にとって初めての試みでもあった。1990年代から広告や雑誌などで活動をスタートし、デビューから30年近くもの間一貫して写真を撮ることと向き合ってきた彼は、今作で「写真はいつも世界の終わりを続ける」というタイトルをつけた。90年代に撮影した自身の写真といま改めて向き合い、このタイトルを付けるに至った境地を聞いた。

インタヴュー=伊藤貴弘(東京都写真美術館学芸員)

構成=IMA

写真=森本洋輔

―写真集『WOrld’s End』は、(「BLUE ブルー」や、「ザ・ガーデン」で知られる)映画監督デレク・ジャーマン(1942〜1994年)の存在がすごく大きいと思います。なぜ、ジャーマンを軸に写真集をまとめようと思ったのでしょうか?

2019年のお正月頃に、突然ジャーマンの庭やコテージを撮った(1992年の)写真のことを思い出しました。はっきりとした理由はなかったのですが、直感的にいま発表した方がいいと感じました。僕のことを知らない人も見ることができるので、展示より本の形で発表したいと思ったんです。

―ジャーマンの庭に関心があって撮影されたのですか?

もともと、あるイギリスの出版社からジャーマンのポートレイトの撮影を頼まれて、イギリスのダンジェネスにある彼の家を訪れたんです。ジャーマンの家は海のすぐ側にあるので、海まで歩いている間にライカの35mmで彼のポートレイトを撮りました。撮影が終わって、他のスタッフと彼がお昼に行っている間に庭を撮影しました。一目見た時にこの庭は撮らなければいけないと思いました。8×10のカメラも持っていて、そんなに広い庭ではなかったので、端から一枚ずつ撮っていきました。今回改めて写真を見返したら、なぜか大人びた落ち着いた印象のある写真だと感じましたね。

『STRAIGHT PHOTOGRAPHS KYOJI TAKAHASHI:1990-92』(1992年、私家版)に収められた、デレク・ジャーマンを撮影したコンタクトシート。

―ジャーマンからはこんなふうに撮ってほしいというリクエストはありましたか?

まったくなかったです。ポートレイトに関しても何もなかったですね。その撮影の数年前に、『STUDIO VOICE』から依頼されて、映画「カラヴァッジォ」のために来日した時(1987年)、ジャーマンを撮影したことがありました。けれどイギリスでこの撮影した時、彼はエイズですごく痩せていて。エイズの進行の早さを感じてすごく悲しくて、すっかり感傷的な気持ちになってしまいました。でも、庭やコテージの中は全然そんな印象はなく、造形がすごくよかったんです。ジャーマンは、映画の美術もしていたので、何がフィルムに映るかを知りつくしていました。だから彼の庭は誰が撮っても“映る”ようになっているんです。いま考えると、写真や映像になった時に完成するように物が置いてあったのではないかと思います。

―周りは荒涼としていて、その中にポツンと人の手が加わった場所があって、場所としても異質ですよね。

すごく不思議でした。玄関の周りに石が積まれているような飾りがあったんです。海岸沿いを散歩しながら撮影をしたのですが、その間にも石があると拾っていました。本人が作るというよりは、漂流してきた石など、集まってきたものをディレクションして、少しだけ移動させて置いていたのだと思います。作るというより、配置していただけだったと思いますが、すごく侘び寂びがありましたね。と同時に、ここは原発の敷地内でもあるのです。

nap galleryでの「WOrld’s End」展示風景。

―高橋さんの『The mad broom of life』(初版は1994年、用美社)の中にも、道端に花が添えられている場所など、少し人の手が入った土地が出てきますよね。そういった場所とジャーマンの庭に共通性はありますか?

あとから考えると感じます。道端に花が添えられているのは、ニューメキシコのインディアンのお墓ですが、時々土葬のお墓が道端にあるんです。道端に土葬されているのって、行き倒れているような印象があるけれど、供えられた花や十字架が綺麗だなと思って撮った覚えがあります。いま思えばこの庭も、お墓としてジャーマンを飾っているのかもしれないですよね。

『The mad broom of life』より。ニューメキシコで撮られた一枚。

―ジャーマンが亡くなったことで、この場所自体がお墓のように見えている部分もあり、高橋さんのこれまでの作品との関連性からも、そう見えるところがありますよね。

この時期はエイズで死ぬことを本人もわかっていたと思うんです。それが造形の中に表れていたと思います。いまの話の中で想像していくと、自分のお墓を自らつくっていた可能性もありますよね。

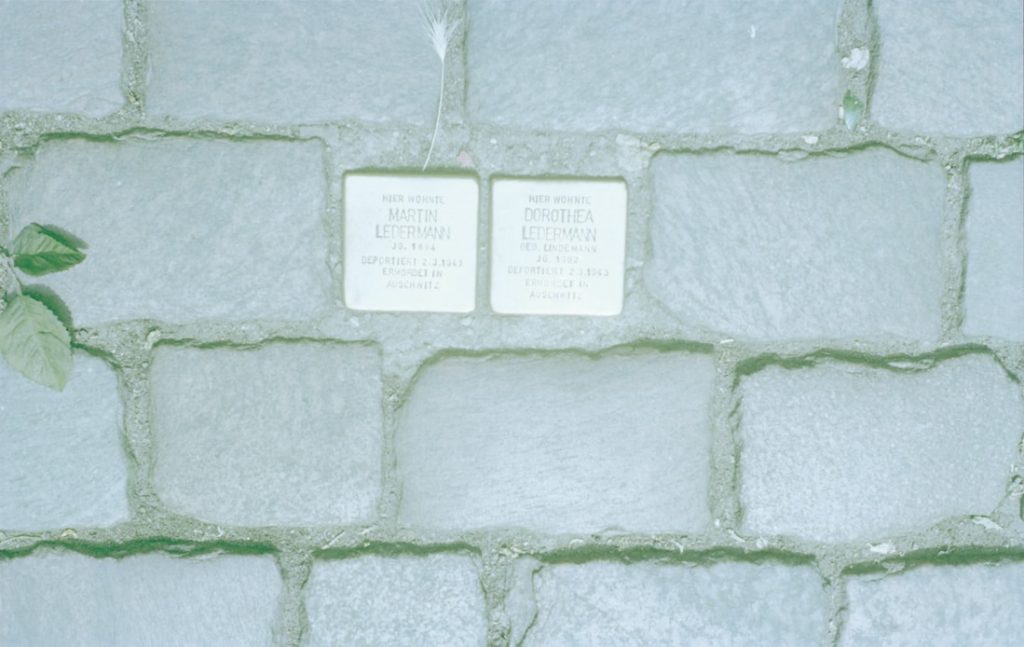

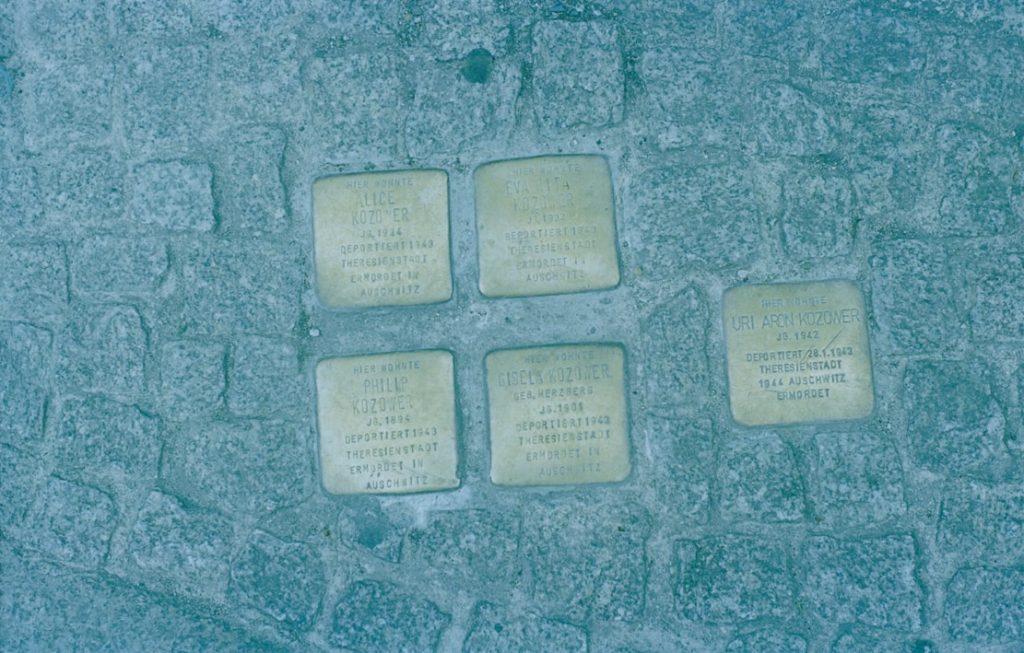

―今回の写真集には、ジャーマンの庭以外にも、ベルリンの街路に埋め込まれたホロコーストの犠牲者の名前が刻まれたプレートや、あるいはお墓など、葬いや祈りが捧げられるような場所の写真が入っています。そういった写真とジャーマンの写真をひとつにまとめたのはなぜでしょうか?

出版社の方に「デレク・ジャーマンの庭に行った時どう感じましたか?」と聞かれたときに、僕が「世界の終わりみたいだった」と言ったみたいで、『WOrld’s End』というタイトルにしようと思ったそうなんです。ジャーマンが死んでしまって、世界の終わりの終わりを迎えて、その後に生きている僕が撮った写真はどういうものになるのだろう?と、最近の写真を一緒にすることを提案されました。デザインは以前から写真集を作るときには声をかけてほしいと言われていた、元『Purple』アートディレクターのクリストフ・ブランケルにお願いすることにしました。ジャーマンの庭の写真と、最近の写真を300枚近くプリントして彼に見せたら、全部混ぜて、並列に構成する方がいいと彼はいいました。

―作品を並列にするというアイディアを聞いたときはどう感じましたか?

自分と同じだと感じましたね。『The mad broom of life』などでは、自分で編集したこともありましたが、こう組みたいという自分の思いが強くなってしまっても嫌だったので、クリストフに任せました。作ってもらったレイアウトを見たら、1ページ目がベルリンのプレートの写真で2ページ目が表現主義の少女をモチーフにした絵の複写でした。それを見てこれはうまくいくなと思ったので、一切変えていません。

―人に委ねた方が写真として可能性が広がるということでしょうか?

ケースバイケースですが、そうだと思います。今回はなるべく可能性を広げたいと思っていました。でも、自分の心の一番深い所を聞いたとしてもきっと同じ答えだった。全部並列で、物語がないものを求めているんだと思います。写真は編集をすることでアクションを起こすことが可能なのかも知れませんが、映画と違って物語が切断されているものですよね。なので、写真は物語としてではなく、並列に繋げるというものだという考えが自分の中にあります。自分で編集した『Takahashi Kyoji』(1996年、光琳社)という写真集でも、畑や廃棄物が混在していて全部並列に構成しています。

-混ぜることによってまた見えてくることがあるんですね。

おそらくあると思います。少し前から思っていることは、どこに移動したとしても、自分の見えるところしか見えなくて、その範囲でしか写真で撮れないということ。飛行機に乗っていても飛行機からしか見えないし、どこかに行ってもそこで撮っているわけだから。実際は並列していていいのではないかなと思いますね。

-あとになって振り返ったときに、繋がりが出てくる。その時の判断でそれに価値を見出すかどうかを決めることはすごく写真的ですよね。

『The mad broom of life』のときは、なるべくピークがないような、捨ててしまうような写真で、理由なくページができていくイメージで組みました。ロバート・フランクの影響で、『The Americans』みたいな見開きで並べようと思ったので、傍に『The Americans』を置いて作っていました。

―物語との距離感は、写っている対象の影響もありますよね。『WOrld’s End』で言うと、例えば最近撮影されたホロコーストのプレートやお墓の写真は、誰かのライフストーリーに寄せていくこともできますが、高橋さんはあえてそうされていませんよね。

できないというか、作品との距離ですね。たまたま歩いていたら犠牲者の名前が刻まれているプレートやお墓に出会ってしまって、それがどうしても気になってしまって、何度も撮ってしまう感じです。

―それが逆にリアリティを帯びていますよね。このベルリンのプレートの写真が写真集の中でも重要ですよね。

かなり重要です。最初にベルリンに行った時にベルリン・ユダヤ博物館行ったのですが、そこにモノクロの映像がありました。ユダヤ人の親子が捕まる前に別れるときの映像があって、親のほうは明らかにこれから死ぬのがわかっているなとか、映像や写真を長くやっているのでそういうのが少しわかるんです。これから死ぬとわかっている人を見るという点で、ジャーマンの庭と少し重なりますね。そういうことがあったから、ジャーマンの写真のことも思い出したのかも知れません。そのあと一カ月間くらいベルリンにいて、写真を撮るために歩いているうちにこのプレートに出会いました。

―街自体にそう言う歴史が織り込まれていて、ベルリンで生活している以上逃げられないんですよね。

最初に撮ってから一年後にまたプレートを撮りたいと思って、ベルリンに行きました。やはり怖かったですね。同じ時代に生きたわけでもなく自分が関わっているわけでもないのに。後から、このプレートはドイツ人のアーティストが作っていることを知りました。でもそんなことは関係なく無性に惹かれて、写真集にしたい、発表したいと思いました。ただ観光で行って撮ってしまうのは仕方がないにしても、発表するのはどうなんだろうと、一年くらい考えていました。二回目に行った後もスキャンしている時に考えて、人には見せないけど自分で見るためにプリントしていたら、だんだん写真が増えていきました。

―「写真はいつも世界の終わりを続ける」という少し不思議な響きのタイトルは、写真の本質を突いていますよね。写真は、撮られた時点でその時点での世界の終わりですが、その後も世界にはさまざまな可能性があって変化してゆく。写真は確かに世界の終わりを続けていますよね。

この日本語のタイトルは僕がつけたんです。否定形の進行形です。写真における動詞の活用はすごく難しいと思っています。写真は撮ろうと妄想している段階から、撮った瞬間に過去になってしまう。それが逆に、死なないというか、死んでいるというか。時間を止めるという意味で、毎回殺人をしている感じになってしまいます。けれど、次の日も写真を撮っていたりするので、終わりを重ねていくような感じです。だから、進行形としか言いようがありません。

―そこに写真家としての態度が表れていますよね。

後ろ向きに前に歩くというかね。

―まとめきったような感覚はありますか?それともまだあふれたものがたくさんありますか?

あふれたものは、そんなにはないですね。多分あとからいろいろ出てくるとは思いますけど。まとめきった感じというよりは、「こんなもんだろう」という感じです。まとめると自分の要素や、被写体の条件とかが見えてきて、言葉にしちゃうと意外とそのくらいのものかなと感じます。自分の中であまりまとめないようにしていますから。次も撮らなくてはという気持ちが強いです。それこそ現在進行形ですね。写真ってあんまりまとめるよりは撮った方が面白いですよね。まとまるのは怖いですし、浅く軽やかな方がいいですね。

髙橋恭司|Kyoji Takahashi

1960年生まれ。1990年代より広告や『Purple』などファッション・カルチャー誌で作品を発表。個展「夜の深み」(nap gallery、2016年)、「WOrld’s End」(nap gallery、2019年)、グループ展「Elysian Fields」(ポンピドゥー・センター、2000年)ほか。写真集に『The Mad Broom of Life』(用美社、1994年)、『Road Movie』(リトルモア、1995年)、『Takahashi Kyoji』(光琳社出版、1996年)、『Life Goes On』(光琳社出版、1997年)、『WOrld’s End』(Blue Sheep、2019年)など。東京都写真美術館で開催のグループ展「写真とファッション」(~5月10日)に参加。

| ▼写真集 | |

|---|---|

| タイトル | 『WOrld’s End』 |

| 出版社 | Blue Sheep |

| 出版年 | 2019年 |

| 価格 | 4,000円+tax |

| 仕様 | ソフトカバー/280mm×225mm |

| URL |

| ▼写真展 | |

|---|---|

| タイトル | 「写真とファッション 90 年代以降の関係性を探る」 |

| 会期 | 2020年3月3日(火)〜5月10日(日) |

| 会場 | 東京都写真美術館(東京都) |

| 時間 | 10:00〜18:00(木金曜は20:00まで/入館は閉館の30分前まで) |

| 休館日 | 月曜(月曜が祝日の場合は開館し、翌火曜休館/ゴールデン・ウィーク期間中の休館日は決定次第告知) |

| URL |

>髙橋恭司のオンラインギャラリー「IMAGRAPHY」はこちら

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。