私の書いた『The Photograph as Contemporary Art』(2004年 Thames & Hudson刊)が世に出てから、もう8年になります(日本語訳は『現代写真論』として晶文社より2010年に刊行)。その頃といえば、写真が活力と自信みなぎるメディアとして現代アートの表舞台に躍り出ようとしていた時期で、研究書や写真展で接する機会がたまにあれば十分だった1990年代とはまさしく隔世の感がありました。ちょうど写真が現代アートの中でも変化と進展の著しい分野だった頃ですから、それから今日に至るまでに現代アートとしての写真をめぐる物語に多くの紆余曲折があったのも、驚くにはあたりません。

とはいえ、そうした変化の振幅の大きさと、今日の写真活動を評価するにあたって汲むべき事情がどれほどあるのかは、2000年代の半ばの時点では把握のしようがありませんでした。そこで、写真がどのようにして現代アートの世界に地歩を築いたかの経緯といったことを、この『IMA』という雑誌の連載で書き綴っていくつもりです。

個人的な話をしますと、現代アートとしての写真と共に歩んだこの8年間というものは、まるで短編連作のようにある意味まとまりのないものでした。現状を憂慮して深く幻滅した時期もあれば、固定観念を打ち破る画期的なやり方で写真が躍進したことに天にも昇る心地を味わうひと時もありました。コンテンツに溢れるデジタル世界に、写真がまったく思いもよらない新機軸を打ち出そうとするさまを私たちは最前線で目撃しているのだという感慨が湧いてくることもあれば、いや、それどころか廃れはてた視覚メディアの皮肉に満ちた臨終にただ居合わせただけなんじゃないの、と内心不安になることもあって、私の気分は揺れ動いてばかりでした。

Owen Kydd/35mmの写真の代用として、ほぼ動きのないショートフィルム作品を制作 Owen Kydd Knife(J.G), 2011 Still from Video

『現代写真論』は、それ以前の5年間にわたる写真家たちの取り組みを概観したものでした。当時最先端のアート写真に歴史上の先輩として活力をもたらしたのは、ナン・ゴールディン、シンディ・シャーマン、荒木経惟、ジェフ・ウォールなど写真界の綺羅星による作品群です。あの本を書いたのがもう5年早かったら、写真をアートとする確かな拠りどころを求めて、モダニズム写真にまで歴史をさかのぼるプレッシャーを感じたかもしれません。しかし当時、写真が現代アートとして確固たる地位を築くまでの長く苦しい戦いには、すでに決着がついていました。

それゆえにライトジェットの大判カラープリントをプレキシガラスのシートに貼り付けたものばかりが並ぶアート写真のマーケットも、当時活況を呈していました。さらに、職業訓練として昔ながらの技術を身につけるのではなく、現代アートの写真家になることを目的に美術学校に入学した最初の世代の写真家たちが出てきたのも、ちょうどその頃のことでした。昔ながらの活字メディアで写真家が生計を立てる道が完全に断たれつつあるなかで、ドキュメンタリー写真やフォトジャーナリズムが雑誌や新聞の紙面から(主に美術館の)壁面やイメージを多用した大型豪華本へと活動の場を移しつつある状況でもありました。デジタルによる編集手順やデジタル撮影が、独立独歩のアート写真家たちの領域にいかなる影響を及ぼしうるかも、まだ誰にもわかっていなかったのです。

どちらかといえば、現代アート写真のマーケットは当時、アナログ写真の伝統をデジタル写真で模倣することにすっかり満足しきっていて、デジタルならではの独自性を生かす方向に関心が向くことはありませんでした。その時点で私たちにわかっていたのは、デジタル写真の到来によってアナログ写真のアーティスティックな過去と、画面が主な発表の場となる商業主義的な未来との間に深い溝が刻まれるという、終末論的な空想が現実にはなりそうにないということでした。アナログ写真は絶滅はせず――常に絶滅に瀕する希少種として生き延びたのです。

写真がなぜ現代アートたりうるのかという意義づけに、あの本の刊行以前の5年間で最も大きな影響を及ぼしたのは、完全に独立独歩でアート活動を行うプロ集団の外側に位置するデジタル勢力だったと私は考えています。ただ、影響といっても相手の内懐に直に踏み込むものではなく、むしろ写真という広い概念の反対側で群れをなしつつ、写真というものに対する私たちの共通認識の軸をじわじわとずらしていき、自称アーティストたちが美術館の壁を飾ろうと丹精込めるプリント写真という滅びつつある領域から、いつしか別のどこかへと動かしてしまうもののように思われます。創造的なアイデアや作品さえあれば、誰もが直に鑑賞者(たった一人であろうとも)とつながりを持ちうる時代に、私たちはすでに突入しているのです。

たとえば音楽業界では、2000年代に大手レコード会社に養われていた仲介役の大半がお払い箱になりましたよね。インターネットさえあれば、作詞家や作曲家と(専門的な訓練を受けていない独学のアマチュアということも珍しくない)ミュージシャン、そしてリスナーが直接やり取りをすることも十分に可能という判断に一同が至ったからでした。音楽業界の再編は、発表媒体を探しているクリエイターたち――写真家も含めて――に明るい未来像をもたらしました。もはや出版社、放送局、レコード・ディレクター、キュレーター、エージェント、コレクターら有力者の目にとまって〝スター誕生〟の魔法の小杖をひと振りしてもらうチャンスをひたすら待つ、という必要はなくなりました。あの5年間は、情熱やアイデアや行動力さえあれば誰にでもクリエイティヴな領域で自己表現ができ、監督やパトロンの力を借りる必要は必ずしもないということが、はっきりと示された年月でもありました。一方で、MP3や無料ダウンロードがこれだけ普及したために、ビニール製のレコードへの郷愁にどっぷりとひたりたいという欲求が急激に高まったこともまた、特筆に値します。さらに、写真がソーシャルメディアの一翼を担うようになり、アートスペースまで足を運んで美しく仕上げられた実物としてのプリント写真を眺めたいという私たちの欲求は一種のフェティシズムの要素をはらみながらも、昔日の勢いを取り戻すことになったわけです。

Liz Deschenes/アナログプリントの過程で、デジタルスクリーンのモアレに似せたイメージを表現。Liz Deschenes Moiré #3, 2007 UV laminated chromogenic print 54 x 40 inches (137.2 x 101.6 cm) Framed: 60 x 46 inches (152.4 x 116.8 cm) Courtesy the artist and Miguel Abreu Gallery, New York

何より意外で現代写真の定義を考え直させられるきっかけになったのは、写真がソーシャルメディアの一翼を担い、また世界規模のイベントで写真が市民ジャーナリズムの武器として決定的な役割を果たすようになったことでした。2000年代には、アマチュアの撮影したものが証拠写真として現実に社会を動かしうるだけの揺るぎない力を備えていることが大々的に示されましたよね。ところが、現代アートとしての写真が同じ時期に世に示したのはまったく正反対のことで、写真は現実の時の流れを秒単位で切り取ったイカサマなしの真実だという20世紀後半の共通認識を解体し、その正体を暴露する結果になりました。2004年以降に、イラクのアブ・グレイブ刑務所でアメリカ軍が行った人権侵害や、現在も中東で続いている市民デモと弾圧が――写真を通じて――広く世界に知れわたったことで、(一般人が携帯電話のカメラで撮った)写真が人々の心を動かすようになり、結果、メディアの影響力や真実性を再確立することにもなったのです。

私は職業人生の大半を美術館のキュレーターとして過ごしたわけですから、市民ジャーナリズムなり、ソーシャルメディア上のデジタル画像なりの、近頃有力になってきた写真のあり方に対する美術館の取り組みにもっと優しい目を向けてもよさそうなものなのに、と自分でも思います。アートではない現代写真を、1840年代の写真からシームレスに続く連続体として博物館学の文脈で語るやり方もあるにはあるのかもしれません。けれども、これは私がさんざん経験してきたことですが、美術館が写真を(先細りする一方の〝高尚芸術〟としての写真は別として)取り扱う際には、作品の意味を誤解したり取りこぼしたりする危険があまりにも高いのです。

クリエイティヴな領域の写真がまさに大きく変化しようとしているいまこの時にありながら、美術館が30年前とまったく同じように写真を扱っているさまを見るにつけても、私のいらだちは募りに募っていくのです。1970年前後に写真を文化の一形態として認証する取り組みを始めた最初の世代のキュレーターたちは退職し始めたばかりで、文化の枠組みが変化しつつあるいま、美術館が写真にどう取り組もうとするのかはまだ断片的にしかわかりません。私が心から美術館に期待するのは、リスクを恐れずに新たな挑戦を受け入れることです。さもないと、写真はどんどん骨董化していき、社会性にも政治的主張にも乏しい、ただの埃っぽい時代遅れな展示物に成り果ててしまいかねません。美術館のこんな説明書きが目に浮かぶようです。

「写真: 21世紀の水彩画!」。

さて本誌の連載では、現代アートとしての写真をさまざまな〝切り口〟で皆さまにお目にかけるつもりです。どの回でも、こんにちの写真活動を評価するにあたって、現代アートとしての写真に創造的で刺激的なアイデアを盛り込んでいる人たちの作品を紹介することになるでしょう。

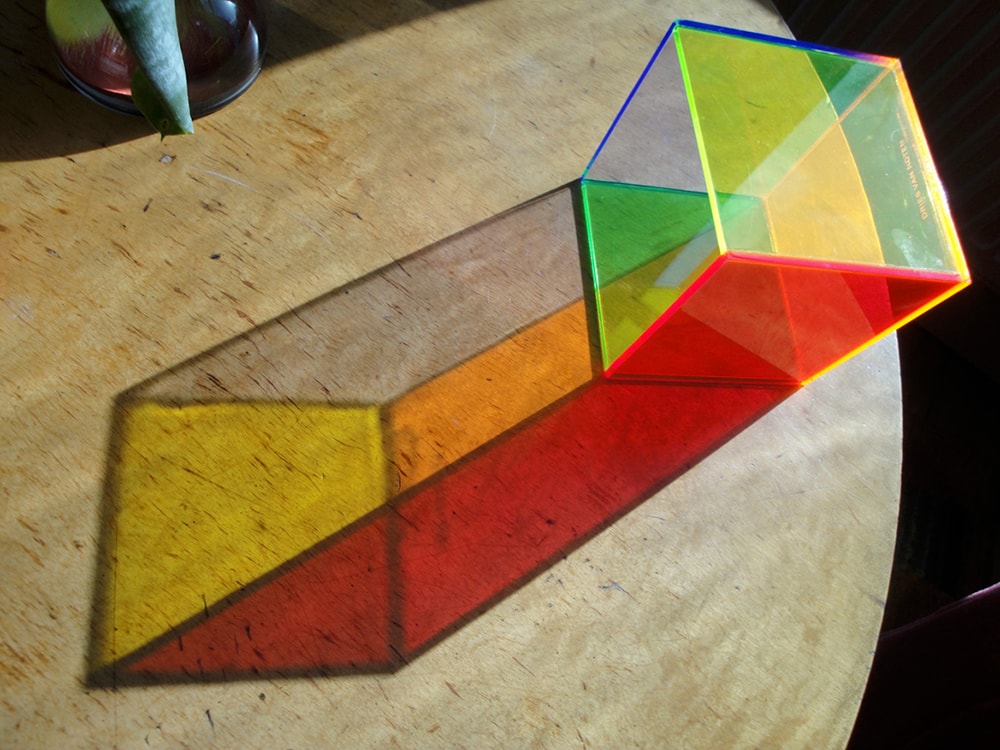

連載第1回では、しばしば抽象的で、時に彫刻的でさえある巨大な写真がいまもたらしている魅惑に焦点を定めます。美術館や現代アートのギャラリーを発表の場とする現代アート写真に話題を絞りつつも、彫刻やインスタレーションアートにも時折言及することになると思います。アナログ媒体による抽象的な現代アート写真は、写真にそなわる信憑性や独特の物質性について再考を迫り、画面を通じて写真を目にすることが当たり前になった時代に、写真がもつ物理的実体や対象物性について深く考えをめぐらせる機会をもたらしました。おかげで、偶然と幸運という写真とは不可分の要素と、アナログのプリント写真が現在置かれた独特な立ち位置などが想起され、写真についての私たちの理解が刷新されることになるわけです。

さて現代アートとしての写真群には、過去から数珠つなぎに受け継がれてきた確たる遺産があります。1830年代の〝写真風〟絵画に始まり、写真が世に普及した時期を経て、マン・レイ、モホリ=ナジらによる実験的なアヴァンギャルド写真の試みから、いまだ現役で後進への指導を惜しみなく提供しているジェームズ・ウェリングやバーバラ・カステンらによるアメリカのコンセプチュアルアートとしての写真を通じて現代へと至る流れのことです。写真が暗示する物質性について私たちが理解を深めつつあることは、デジタル時代におけるあらゆる学問の分野や文化の形態について私たちが理解を共有できるかどうかを試すものであるとともに、写真の未来を指し示すものでもあります。

10年前に私たちは、はたしてデジタル写真がアナログ写真の息の根を止めることになるのだろうかと議論を戦わせました。しかしその懸念は現実にはならず、代わりに実現したのはデジタルとアナログの共存で、双方の方法論を創造性を高める方向でバランスさせたものでした。それはいうなれば、「AかBか」の二者択一を迫るのではなく、「AもBも」という考え方でした。写真界の全体を計量するスライド式の秤がもしもあるなら、大判のアナログ式アート写真を片方の天秤皿にのせ、ソーシャルメディア上の写真を反対側の天秤皿にのせることができます。ですが、その両者は象徴的に正反対のあり方をしてはいながら、共存してもいるわけで、お互いの関係をつうじて現代写真の幅広さを体現しているのです。

第2回目では、アナログ写真についての成熟した認識を自己の基盤としてクリエイティブな新技術に若々しい情熱で喜色満面に取り組んでいる写真家たち――デジタル技術で写真の撮り方そのものを変えるのではなく、写真の撮り方の幅を広げるために利用している人々――に目を向けるつもりです。さらに、じめじめした暗室で現像のやり方を学ぶことなく独立独歩のプロになった第一世代の写真家たちが現れはじめたことにも言及しようと考えています。彼らの作品は、写真が過去のアナログ時代との直接的なつながりにしばられることが少なくなるなかで、メディアとしてどこに向かうのかの方向性を指し示してくれます。

さらにまた、第3回目では独立独歩の若い写真家たちがいったいどうやって鑑賞者を見いだし、インターネットやプリント・オン・デマンドといったフリーのチャンネルを通じて彼らと直にどんなやり取りをしているのかについても考えてみます。加えて、共同出版、写真ブロガー、アマチュアライターについてや、写真をめぐる一大批判勢力となった写真コミュニティサイトについても、その位置づけや相関関係を示そうと考えています。それらはフリーでクリエイティヴな文化における新たな声であり、つくり手が鑑賞者に作品を届けるために依存せざるを得なかったパトロンやコレクター、文化団体とは独立した立ち位置にあって、写真の未来に新たな枠組みを提供しつつある勢力です。彼らの活動や写真作品は過去の写真家たちのそれとはまったくかけ離れているようにも見えますが、深いレベルまで掘り下げてみれば、写真というメディアに希望に満ちた、それでいてどこか懐かしい新たな地平をもたらしうるものであることがわかります。

2000年代の初期には、現代アートの写真家になるためには美術学校で学ぶことがほぼ不可欠であり、学校教育で洗練を極めた独特の作風を得た写真家もいるにはいましたが、美術学校という入り口は確実に狭まっていく一方です。写真について考えをめぐらす人々や写真クリエイターの新たな流れを私が祝福し、喜ばしく思っているのは、写真とは何かという認識が移ろいやすくなっているいまだからこそ、彼らが写真に惹かれ、写真をめぐる新たな物語を作り上げることにみずから加わろうとしていることです。この刺激的な写真の新時代に、さまざまな場所からさまざまな視点を持った革新者たちが集まって来ているわけで、そうした多様な考えが混じり合うことで、写真の未来は決定づけられると思うのです。

シャーロット・コットン|Charlotte Cotton

ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)やThe Photographer’sGallery、 ロサンゼルス郡立美術館(LACMA)、ニューヨークのカトナ美術館、ロサンゼルスの Metabolic Studioなどでキュレーターとして活躍、イギリス国立メディア博物館ではクリエイティブディレクターとして勤め、2015年から2016年にかけてニューヨーク国際写真センター(ICP)のレジデンスプログラムでゲストキュレーターを勤めた。著書に『The Photograph as Contemporary Art』(2004)、『Words Without Pictures』(2010)『Photography Is Magic』(2015)がある。

>シャーロット・コットン「続・現代写真論」連載一覧はこちら

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。