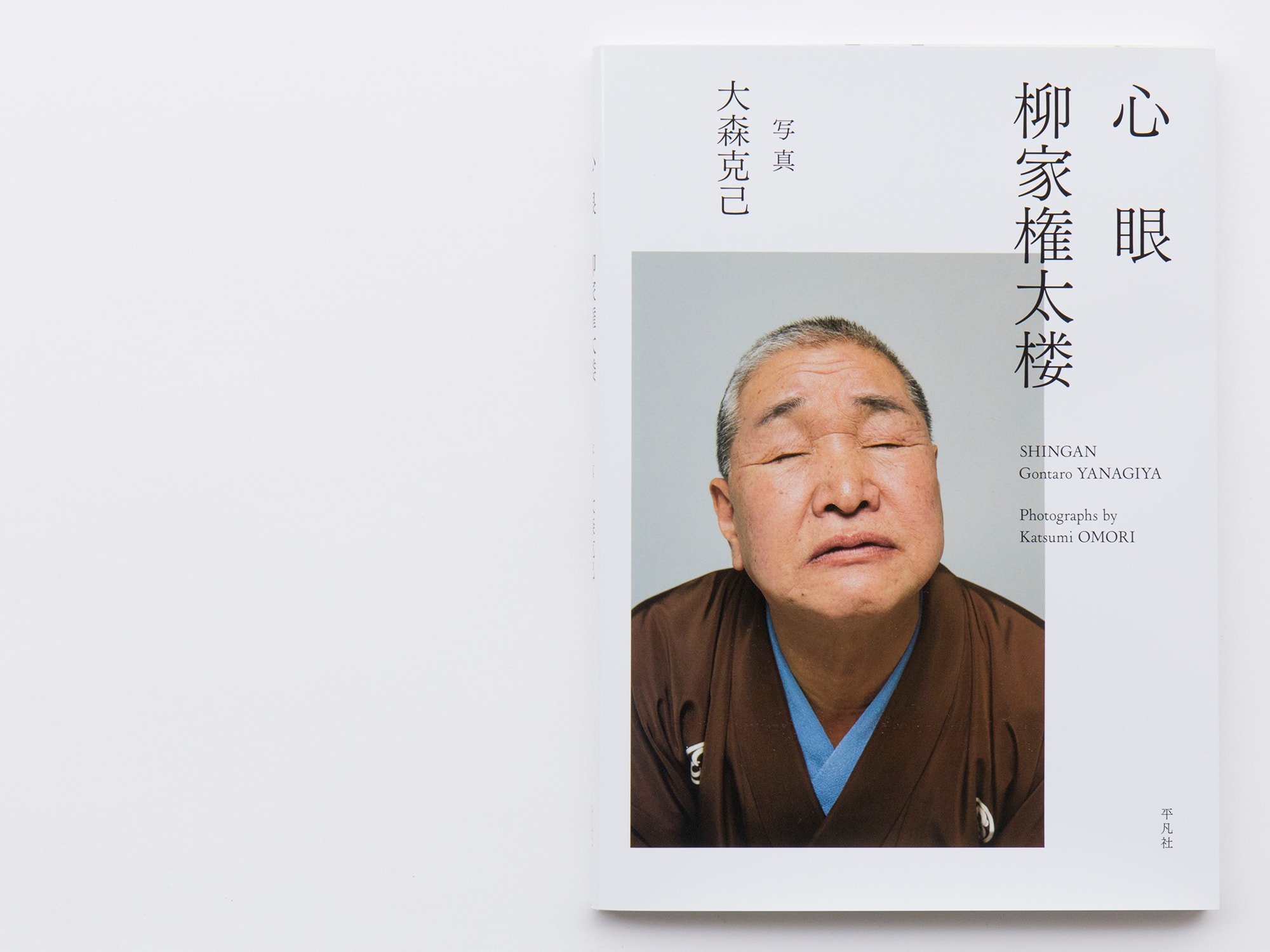

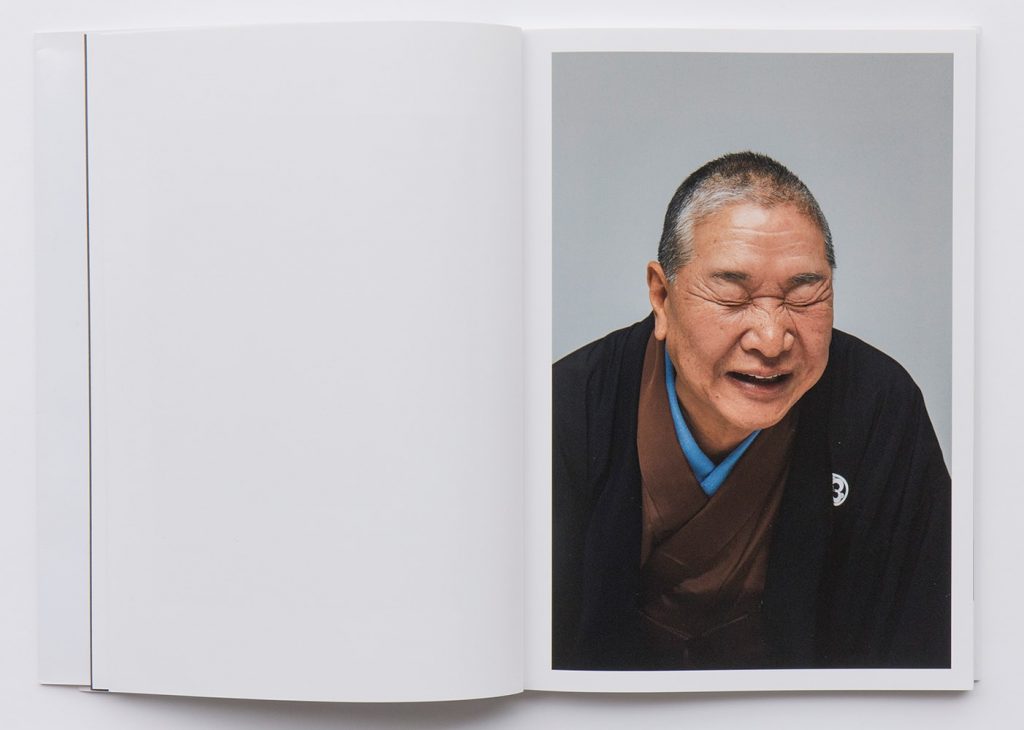

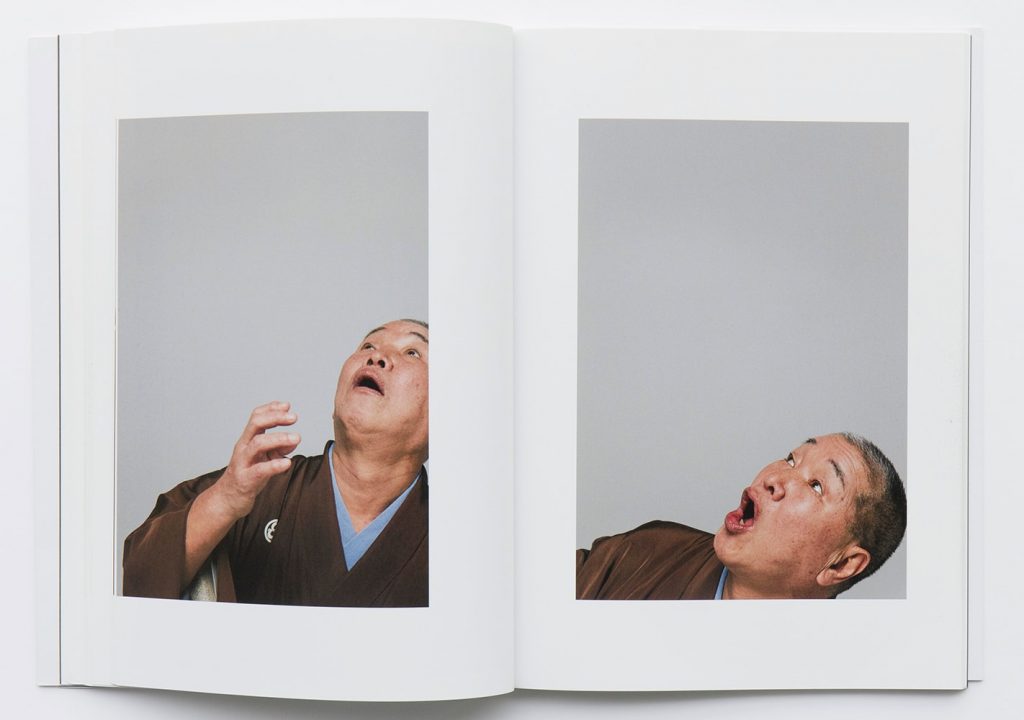

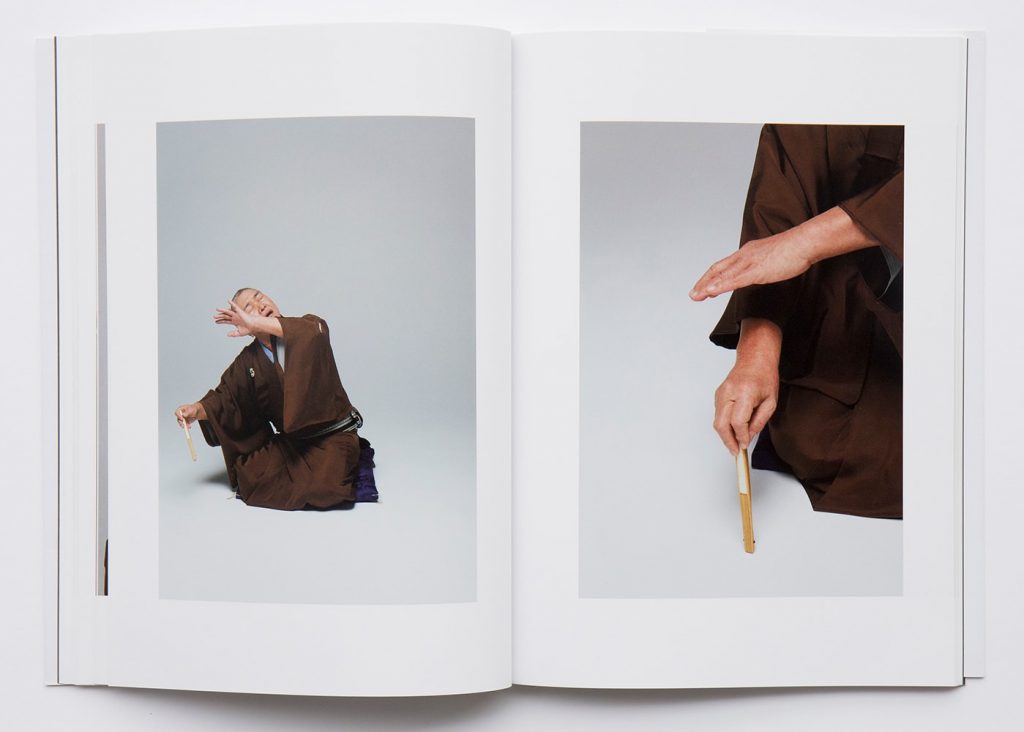

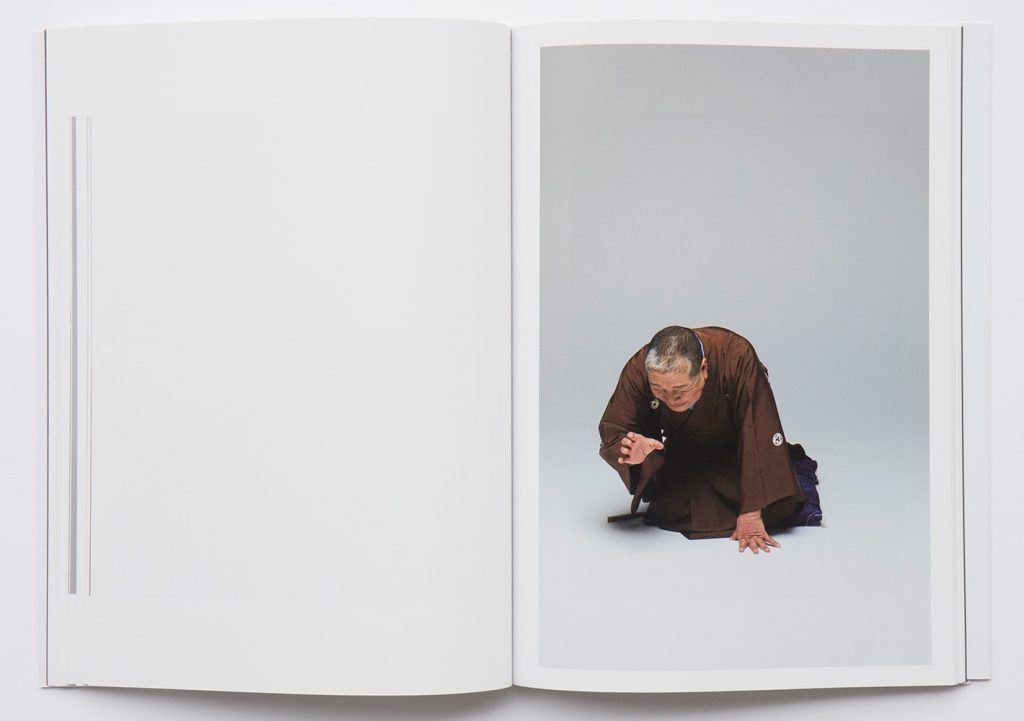

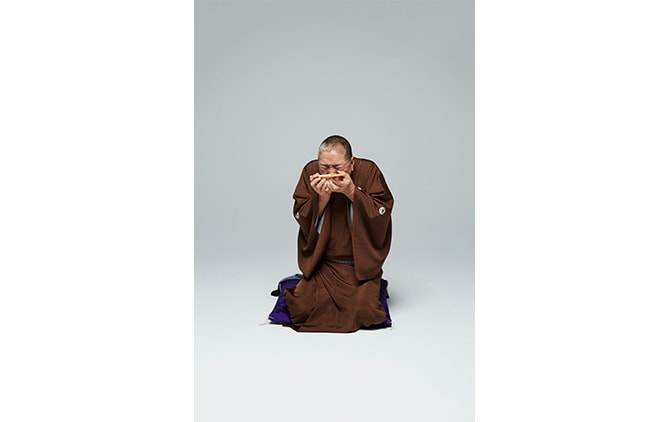

大森克己の写真集『心眼 柳家権太楼』は、言葉のない落語である。ここでは、落語家・柳家権太楼が一席を行う姿が、寄席ではなく白い背景のスタジオで撮影されている。題目となった「心眼」は、目の見えない主人公が突然視力を回復して起こる一騒動が描かれ、見えること/見えないことは何かを問う名作だ。細やかな動作や豊かな表情の変化を追う大森の視点からは、一人の落語家の真髄が浮かび上がる。落語の演目を写真で撮る、この前代未聞の写真集を、建築家・中山英之が独自の視点で言語化する。

文=中山英之(建築家)

声と仕草、ただそれだけで私たちを別の時空へ連れ出してしまう落語から、音声をミュートする。それどころか、視覚だけにされてしまった私たちがかろうじて思い浮かべるのは、よりにもよって目の見えない男の噺。いそいそと出掛けるあの寄席の空気すらないそれぞれの部屋でめくるこの写真集は、まるですべての「ない」を型にして、そこに流し込んだ鋳物を取り出したような捉えどころのなさで、けれども素手で触れることをためらう熱を帯びた不思議な1冊です。

その不思議さをどうにか書かねばと考えたとき、ふと昔読んだ1冊の本のタイトルを思い出しました。『なにもない空間』(ピーター・ブルック著)というその本を教えてくれたのは、働き始めたばかりだった設計事務所の先輩でした。演じる役者とその台詞、設定や情景を補強する衣装や装置、そしてそれら全てを日常から切り分けてくれる劇場。けれども、そのどれもが演劇が演劇であることを保証してはくれない。むしろそうした要素の形式的な反復は、ときに演劇から生命を摘んでしまいさえする……。当時劇場の設計チームにいた僕にとって、この演劇論の名著は巨大な謎かけであり、同時に進むべき何かを照らす徴になりました。

本の中で著者は、劇場という劇場が焼け落ちてしまった戦後の渾沌期、ドイツの小さな屋根裏部屋で観た一本の芝居の記憶を振り返ります。舞台と客席の境もなく、役者と観客は狭い空間を分け合っている。部屋には廊下に繋がる扉がひとつ、それだけ。けれども、扉の丁番がきしむとそこに、たちまち別の時空が開く。隙間から漏れる薄明かりはときに街燈になり、またあるときには金貸しの老婆の住処になり、ここではないどこかを暗示したかと思うと、また元の屋根裏部屋の扉に戻る。

特別に誂えられたものがなにも「ない」からこそ、自分自身が観客であることを除いて、そこで行われているのが演劇であることの証は他にありません。不意にそのことに気づいて我に返り、張り詰めた何かがほどけた刹那、役者の声は物語の外側にこぼれ出て、ひとりの生身の人間の、独白の色を帯びる。そんな想像と現実の微かな境目にこそ、演劇というもうひとつの生は瞬くのだ……。

別の書評になってきてしまいましたね。でも、あと少しだけ続けさせてください。

この本に明確な結論はありませんが、著者が本の結びで考え至る演劇の何たるかが、僕には落語のそれに、そしてこの不思議な写真集に、重なって仕方ありません。多少観念的になってしまうことをお許し頂くと、それは3つの言葉に集約される。反復、提示、そして援助です。

“反復”とは練習のこと。何度も繰り返し同じ台詞を語り続けると、それが台詞であることからあるとき、言葉が解き放たれる瞬間が訪れる。やや乱暴に要約すると、そういうことです。“提示”とはリ・プレゼント。つまり過去あったものが改めて示されることです。演劇が何かの再現としてではなく、あたかもいまここに再び現前することがあるなら、そこには“反復”ともうひとつ、“援助”が必要である。著者はそう続けます。この援助とは何か。フランス語で芝居を観ることを、「私はそれをアシストする」というふうに言うそうです。つまり援助とは、誰あろう観客のことです。あの屋根裏部屋の扉に別の何かを見せたもの。それは観客の頭の側にあるのです。

この現代演劇界きっての舞台人が、1冊の本を通して語り、伝えようと筆を尽くすそれを、僕たちは劇場というかたちに設計しなければなりませんでした。「なにもない空間」の設計。あらかじめ分裂したそんな課題に向き合う悩みや高揚、不安や興奮がないまぜになったあの時間の手触りを、ここにつらつらと書くわけにはいかないけれど、その後ふとしたきっかけで入った上野の寄席で突然、同じ手触りに遭遇したことは、書くことをお許しいただけるかもしれません。

ここにはない時間にあった生が、気の遠くなるような反復の果てに、あるとき私たちの頭の中に瞬く。

初めて見る古典落語は、『なにもない空間』そのものでした。その日から寄席は、日々の“反復”が文字通りのルーティンになり、それを効率よく“プレゼン”する術を仕事と錯覚しそうになったとき、吸い寄せられるように足が向く場所になりました。そう書いてしまうと自分でもちょっぴり大げさすぎる気もしてきますが、寄席を出てもしばらく、頭の芯に別の時空が抜けないまま街を歩く、あのなんとも言えない気分なら、誰しも味わったことがあると思います。そしてそれを「“アシスト”の余韻ですよ」と説明されてまんざら悪い気がしないのは、きっと僕だけではないでしょう。

なんだかずいぶん回り道をしてしまいましたが、おしまいにもう一度。

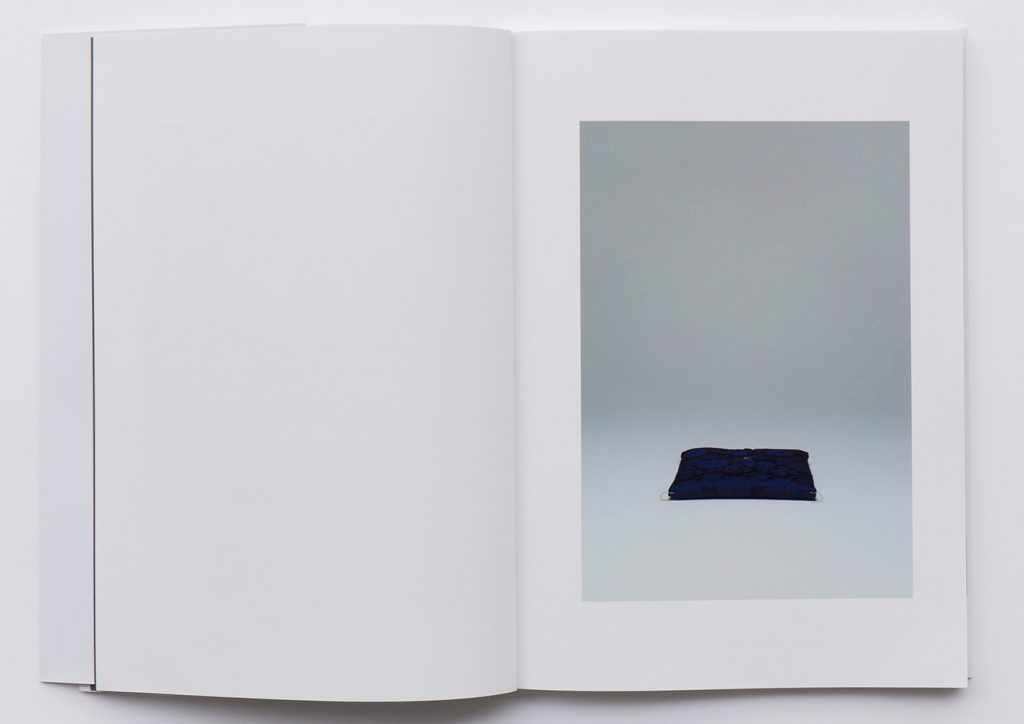

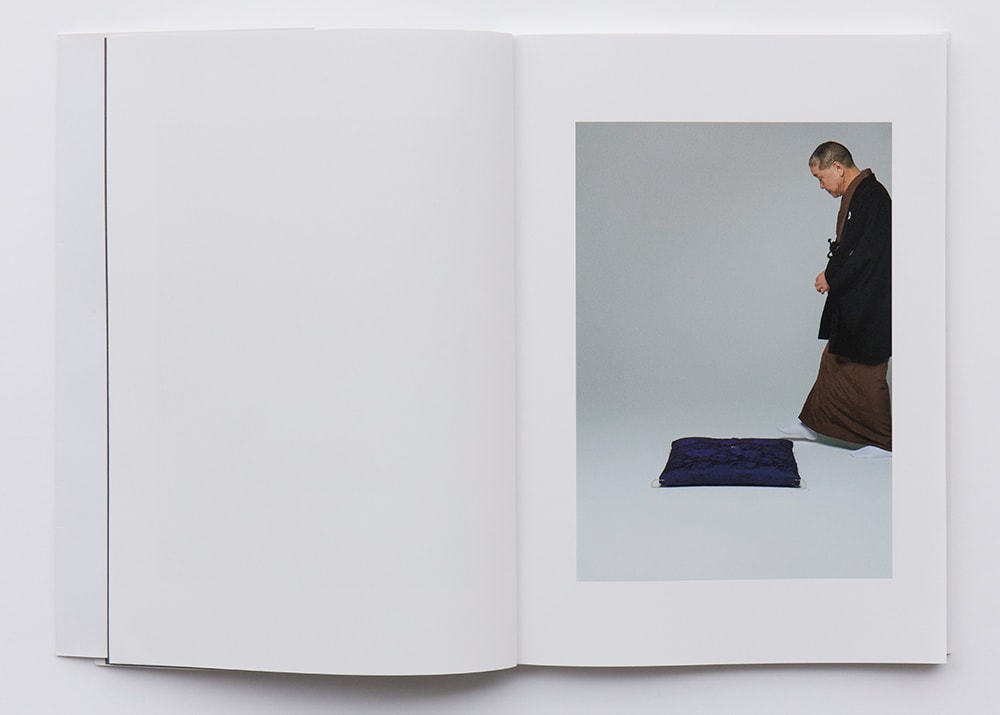

この『心眼 柳家権太楼』は、声のない落語です。声どころか、背景に寄席もありません。ページをめくるこちらの“アシスト”なしには、時間軸すら曖昧です。けれどもふと、落語家の表情ばかりを追うことを忘れてページをめくると、絶えずレンズが寄りと引きを測り、イメージが紙の中で微妙に、その居場所を変えていくことに気づきます。ファインダーのこちら側で息を潜める写真家の頭の中に、落語家の数えきれなないほどの“反復”が瞬く。その光を焼き付けたイメージを“アシスト”と呼ぶなら、たぶんこの写真集はさらにその“リ・プレゼント”です。撮影の瞬間に居合わせてはいないけれど、恐らくは写真家の、そしてそれを本に綴じた装丁家の、数えきれない“反復”がそこにある。だとしたらきっと、この写真集が開かれたそれぞれの部屋には、撮影の瞬間、そこに瞬いた別の時空に繋がる扉が開く。僕の前には現れましたよ。あの何とも言えない“アシスト”の余韻といっしょに、「なにもない」部屋に。

| タイトル | |

|---|---|

| 出版社 | |

| ブックデザイン | TAKAIYAMA inc. |

| 出版年 | 2020年3月 |

| 価格 | 3,900円+tax |

| 仕様 | A4/116ページ |

| URL |

大森克己|Katsumi Omori

1963年、兵庫県神戸市生まれ。1994年『GOOD TRIPS,BAD TRIPS』で第3回写真新世紀優秀賞を受賞。近年は個展「sounds and things」(MEM/2014)、「when the memory leaves you」(MEM/2015)。「山の音」(テラススクエア/2018)を開催。東京都写真美術館「路上から世界を変えていく」(2013)、チューリッヒのMuseum Rietberg『GARDENS OF THE WORLD 』(2016)などのグループ展に参加。主な作品集に『サルサ・ガムテープ』(リトルモア)、『サナヨラ』(愛育社)、『すべては初めて起こる』(マッチアンドカンパニー)など。

中山英之|Hideyuki Nakayama

1972年福岡県生まれ。1998年東京藝術大学建築学科卒業。2000年同大学院修士課程修了。伊東豊雄建築設計事務所勤務を経て、2007年に中山英之建築設計事務所を設立。2014年より東京藝術大学准教授。主な作品に「2004」、「O 邸」、「Yビル」、「Y邸」、「石の島の石」、「弦と弧」、「mitosaya薬草園蒸留所」、「Printmaking Studio/ Frans Masereel Centrum」(LISTと協働)。主な受賞にSD Review 2004 鹿島賞(2004年)、第23回吉岡賞(2007年)、Red Dot Design Award(2014年)、第17回環境・設備デザイン賞優秀賞(2019年)、日本建築仕上学会 学会賞 作品賞・住宅部門(2019年)。主な著書に『中山英之/スケッチング』(新宿書房)、『中山英之|1/1000000000』(LIXIL出版)『建築のそれからにまつわる5本の映画 , and then: 5 films of 5 arhitectures』(TOTO出版)。

2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。